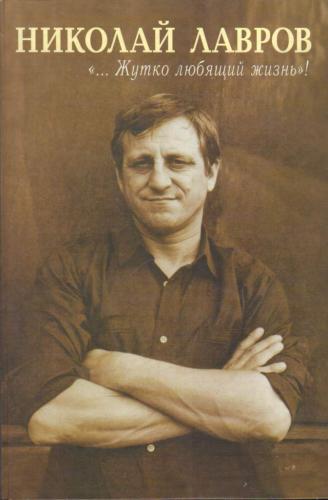

Николай Лавров

нальет вина:

«За Новый год, за старый год,

За все – до дна!»

И с полстакана в голове

такая муть,

такая радость от любви –

не продохнуть.

А заполночные часы

укажут: пять;

и трудно будет поутру

с похмелья встать.

Идти по хмурой Моховой

и знать о том,

что где-то за моей спиной

еще есть дом.

5 октября 2000.

На 20-тилетие «Дома» должны были присвоить звание «Народного». Но весной и так было много юбилеев, перенесли на осень, на открытие сезона.

А 12 августа утром Коля умер.

«Дом» – главный его спектакль. «Дом» сыграли с вкраплениями видеозаписей. Звание так и не присвоили.

Когда звонили в Москву, чтобы «ТВ» сообщило о смерти Коли, они ответили: «Мы объявляем только о смерти народных артистов…» и оговорились нелепо: вот будет народным, объявим.

Но даже в записях было понятно – достойно быть народом, у которого есть такой артист.

Коля, я до сих пор не понимаю, что ты умер.

12 февраля 2001г.

Ездил к Коле. Глаша в саду сделала большую ромашку, ветер качает ее над Колиной могилой.

Потом у Наташи поминали Колю.

- Мы, Леха, сыграем наш спектакль непременно!

Когда, Коленька?

5 апреля 2001г.

Сижу на кухне, читаю «Татуированную розу» Уильямса – вспоминаю Колю в этой роли, как поджидал его после спектаклей, как стремился в детстве найти поводы сближения, как первый раз остался ночевать у него в доме после дня рождения Саши Капустиной, стоящие часы на кухне.

Звоню Феде, его «Алло, да!» – такое отцовское, такое Колино.

В день рождения все соберутся, и мне снилось, как все будут, а Коли нет. Ждут со спектакля, вот-вот будет. Не будет уже никогда.

10 октября 1998г.

ТОСКА ПО РОДИНЕ (рассаз Николая Григорьевича)

Гастроли в Париже. Звучит красиво, но если это уже черт знает, какие по счету гастроли – от заграниц мутит уже, так что счастья мало. Никакие праздники уже не праздники, труппа в свободное от спектаклей и прогонов время разбредается по городу, лишь бы своих не видеть – приевшихся и так же измученных скитальчеством. Но случаются дни рождения, именины, юбилеи – надо как-то поздравлять собратьев по сцене. Вот подходит ко мне Бехтерев и говорит, что, мол, у С. день рождения – надо поздравить, сочинить стишок. Знал, гад, что стишки – это мое, так сказать, хобби. Ну, я сел и задумался, через час приходит Бехтерев:

- Написал?

- Написал три варианта, выбирай любой.

- Валяй!

- Что – вслух?

- Поэзию воспринимаю только на слух, все-таки поэзия!

- Ну ладно, - говорю, - слушай:

Конечно С. артист хороший,

Идет на сцену он без страха,

Он вышел голосом и рожей,

А, впрочем, да пошел он на х..!

- Ну как, - спрашиваю.

- Это шутка?

- Почему же шутка? От души.

- Надо бы помягче, позначительней… Давай следующее.

- Читаю:

Конечно, С. артист хороший,

Известен он на всю Европу,

Он вышел голосом и рожей,

А, впрочем, да пошел он в ж..!

- Безобразие! Ты издеваешься?

- Да почему? Мы же все свои, сроднившиеся, можно и поинтимничать.

- Да это грубо, безобразно грубо! Пивные мужицкие шутки. Поженственнее надо писать, понежнее, бережнее! Что там у тебя на третье?

- Пожалуйста, как раз поженственнее:

Конечно, С. артист хороший,

Весь театр держит за узду

Он вышел голосом и рожей,

А, впрочем, шел бы он в п…!

Бехтерев обиделся, ушел. А я сидел и думал: сейчас бы с псом моим, Арсом, прогуляться, или кофейку выпить на углу Пестеля и Литейного. А тут Париж.

Париж же ты, Париж…

7-8 апреля 2001г.

Встреча? Коля, прощаясь с Колей Павловым, обнял его лежащего, сказал: «До встречи». Как это будет? Как жалко, что завтра я буду не у Коли. Все соберутся, все помянут – надо быть с ними.

Вербное. Пошел в храм – толпа. Хорошо, светло, просто. Мне собрали букет вербы, освятил, поставил свечку за Колю. Свечку за Колю, о, Господи! Пусть ему будет хорошо.

Знать бы, что хорошо.

12 августа 2001г.

С Колей большая часть жизни связана - не думать о нем - выбросить эту часть жизни. Потому, думать о нем, будто он есть. А он есть. Я-то жив.

31 марта 2004г.

Звоночки-позвоночки, ночные бесприютные пули, когда-то кем-то пущенные в темноту. Звонит мама, взволнованная:

- Леша, только что говорила с Романом Федотовым – он взбешен: хотел сделать о Коле передачу, снять завтрашний вечер памяти в МДТ – а те поставили условие: три тысячи долларов – какой ужас. Негодяи!

Я остолбенел, хотя, конечно, не поверил. Звоню Роману, он все подтверждает. Я еду в Питер на этот вечер, и теперь знаю, как именно должен вложиться в воспоминание о Коле. Друзья делают книгу, и кто-то что-то написал в нее, что-то вспомнил, а я не могу. Не объективируются фрагменты жизни. Кроме рассказов о том, как мне было хорошо с ним. Снять передачу! И это будет делать Роман – папин ученик. Какое хорошее решение. Но теперь уже, как выяснилось, не будет. Нет – съемка должна состояться, хотя бы потому что вопреки. И застонала-загомонила телефонная пулевая ночь. Автоответчик Сережи Власова хрюкнул: «второе апреля, шутки неуместны», после чего Сережа взял трубку. Когда я сказал про три тысячи: «Этого не может быть! Я выясню, подожди!» Оказалось, что канал потребовал эксклюзивных прав на снятый материал, что говорили не с Додиным и не с директором даже, а с пресс-атташе, которая руководствовалась формальными указаниями: хочет кто эксклюзив о театре – платите. Просто в театр пришла бумага, переговоры не велись, даже не созванивались. А потом канал сказал режиссеру, что с них за их благородные намерения хотят денег. А режиссер, недолго думая, проклял театр.

В два часа ночи разбуженный Алеша Богданов обещал быть с камерой у театра в 18.30.

Петр Духовской только что сел в поезд – к любимой в Питер на выходные – тоже будет снимать. Роман Хрущ привезет денег мне на авиабилет.

Только Андрей Вакорин не брал трубку, он ехал по шоссе из Финляндии, но к съемке успел.

Он и провожал через сутки с Ладожского вокзала на Финский поезд в Москву. Мы все сняли. Три друга-оператора сложили кассеты в коробочку, я отвез их в монтажную Роману Федотову. Какой хороший, большой и настоящий день. Коля, я уверен, поступил бы также.

12 декабря 2004г.

Зиновий Карагоцкий, Зяма, на похоронах Коли Лаврова (через неделю после похорон Миши Богина), а был четверг, подошел к Тане Комаровой поздороваться, взял под локоть, посмотрел в глаза и обронил проникновенно: «Ну что, Танечка, - по четвергам на Волковском…» А потом, уже сам больной и почти обездвиженный, умирая, диктовал воспоминания о Коле, своем ученике, для книжки, которую собирают Саша Капустина с Машей Юнгмейстер.

Я от тебя ушел, ушел в солдаты…

Ник. Лавров

Я брошен крошкою из крошек

на воробьиный тротуар,

и вот один уже, взъерошен,

несется полчищем татар,

и в разума незапном свете,

для этой мысли жизнь мала,

я вдруг увидел, что у смерти,

столь воробьиные крыла –

такою жалкой, желторотой

в своей заботе моровой

она предстала в ту Субботу,

чирикая над головой.

~

Апрель прошел, как вылился

водою по трубе,

и я купил два ириса,

и я пошел к тебе.

Шумит весна осколками,

буксиром на реке,

а я стою на Волковом –

два ириса в руке.

И прель земная, горькая,

и грай, вороний грай,

ты слышишь это?!

Только

в ответ звенит трамвай.

Как странно, странно, странно,

что, весело звеня,

он повернет с Расстанной

и подождет меня.

~

Просто к дате добавилась дата

и время года – новое ощущение:

к апрелю август приник, когда ты

ушел в солдаты… прошу прощения

за цитату. А тою ночью,

с сияньем северным на рассвете,

октавой выше ты спел

Бессрочно!

Над Сестрорецком гуляет ветер,

над Моховой, над Расстанной, дальше

повсюду. И на кануне свечи

сжигает август легко, без фальши.

Гуляет ветер. Прости. До встречи.

~

Я восемнадцать лет назад,

очнувшись поутру,

вдруг восемнадцать лет назад

твой номер наберу,

пусть и представить не могу,

что трубку ты возьмёшь:

- Алло? - Привет! И я бегу,

не верится, но все ж,

а вдруг я задержу тебя

пустячной болтовней

и восемнадцать лет ещё

не разлучусь с тобой?

Минуя лифт, наверх, бегом -

ступени, этажи –

и эти восемнадцать лет

я буду жить, как жил –

то есть, я не позвоню тогда,

а значит – никогда,

с небес срывается звезда,

и это навсегда,

Потеря прошивает дни,

не надо, погоди!

А лифт уже спустился и

уходишь ты один.